基孔肯雅热:一种“让人弯腰”的蚊媒传染病

基孔肯雅热(Chikungunya fever)是一种由基孔肯雅病毒(CHIKV)引起的蚊媒传染病。该病毒得名于非洲坦桑尼亚的马孔德语,意为“弯着腰”,因其患者常因剧烈关节疼痛而被迫弯腰驼背。近年来,据世界卫生组织(WHO)警告,基孔肯雅热已扩散至119个国家,约550万人面临感染风险。2025年,法国、意大利等地出现疫情,类似20年前印度洋的大规模暴发;而我国广东省佛山市也已确诊5000多例,成为公共卫生领域关注的重点。

一、病毒特性:脆弱但“狡猾” 基孔肯雅病毒属于披膜病毒科甲病毒属,为单股正链RNA病毒。虽然它不耐酸、不耐热,58℃以上即可灭活,且可被酒精、含氯消毒剂、紫外线等轻易杀灭,但其传播能力不容小觑。病毒的自然宿主包括猴子、猩猩等非人灵长类动物,在自然界中通过“动物→蚊子→人”的循环传播。在城市环境中,病毒则主要通过“人→蚊子→人”的方式扩散。

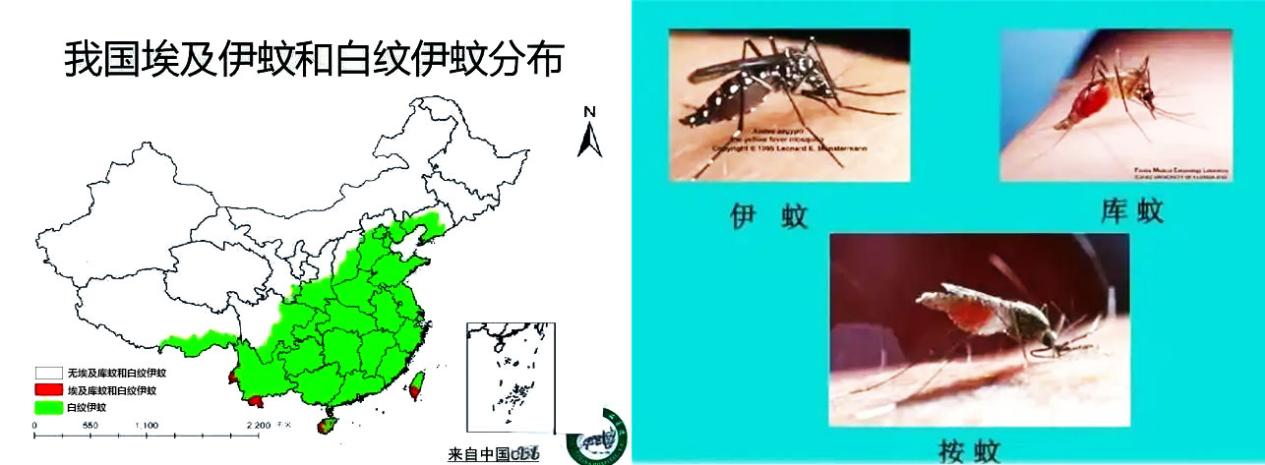

二、传播途径:蚊子是“罪魁祸首” 基孔肯雅病毒主要通过两种伊蚊传播:埃及伊蚊和白纹伊蚊。这两种蚊子也是登革热、寨卡病毒等疾病的传播媒介,常在白天叮咬人类,尤其活跃于清晨和傍晚。

除蚊虫叮咬外,病毒还存在以下特殊传播方式:

1.母婴传播:孕妇感染后可能通过胎盘将病毒传给胎儿,或分娩时通过血液接触感染新生儿;

2.血液传播:理论上可通过输血或器官移植传播,但极为罕见。 值得注意的是,基孔肯雅病毒不会通过空气、日常接触或食物传播。

三、症状与病程:关节痛是基孔肯雅病毒感染后的“标志性信号”,病毒潜伏期通常为3-7天,短于登革热。典型症状包括:

1.突发高热:体温可达39℃,常伴随寒战、头痛、恶心;

2.剧烈关节痛:累及手腕、脚踝、手指等小关节,疼痛可持续数周至数年,部分患者因此行动受限;

3.皮疹:躯干、四肢出现红色斑丘疹,数天后消退,可伴脱屑;

4.其他症状:肌肉痛、疲劳、淋巴结肿大等。 多数患者可在7-14天内康复,但约30%-40%的人会长期遭受关节痛困扰。新生儿、老年人和有基础疾病者可能发展为重症,极少数情况下可致命。

四、实验室确诊:基孔肯雅热的症状与登革热高度相似,因此实验室检测是确诊的必要手段:

1.核酸检测:检测病毒基因组RNA,灵敏度高,是实验室确诊的“金标准”之一,适用于发病后7天内病毒载量较低的血液样本。

2.抗原检测:一般适用于发病后5天内,具有操作简便、结果即时可读的优势,适合基层医疗机构和现场筛查。

3.抗体检测:IgM在发病后5-7天开始出现,可用于急性期后期诊断;IgG持续时间较长,可用于流行病学调查或既往感染判断。

五、治疗与预防:防蚊是关键

1.治疗:目前无特效抗病毒药物,主要采用对症支持疗法。重症患者需住院治疗。

2.预防:

灭蚊:清除室内外积水(如花盆托盘、废旧容器等),定期喷洒杀虫剂,破坏蚊虫滋生地;

防蚊:使用蚊帐、纱窗,穿长袖衣裤,涂抹含避蚊胺等有效成分的驱蚊剂;

社区行动:参与公共灭蚊活动,加强环境卫生管理;

旅行防护:前往疫区(如非洲、东南亚、美洲热带地区)前了解疫情,严格采取防蚊措施。

六、全球现状与未来希望

目前,全球已有两种疫苗面世,但主要供旅行者使用。未来,随着疫苗普及和防控措施加强,基孔肯雅热的威胁有望降低。基孔肯雅热虽无特效药,但可防可控。清除蚊虫滋生地、做好个人防护,不仅是保护自己,更是阻断病毒传播的重要责任。若出现发热、关节痛等症状,请及时就医并告知旅行史。让我们携手防蚊灭蚊,共同抵御基孔肯雅热的侵袭。

参考资料:

1.世界卫生组织(WHO)基孔肯雅热报告。

2.中国疾控中心、广东省疾控中心相关指南。

3.《基孔肯雅热诊疗方案(2025年版)》。

版权所有© 国药东风总医院

版权所有© 国药东风总医院  鄂公网安备 42030302000164号

鄂公网安备 42030302000164号